□ 梁萍 刘臻

近年来,作为农业大镇的会宁县柴家门镇围绕县委“农业优先、文旅赋能”的县域发展战略,以产业振兴为支撑,以和美乡村建设为抓手,深入学习浙江“千万工程”经验,全域推进宜居宜业和美乡村建设,按下了乡村振兴的“快进键”,跑出了乡村振兴的“加速度”,绘就了乡村振兴的“新画卷”。

夯实产业根基 发展特色产业

乡村要振兴,产业必先行。柴家门镇始终把产业发展作为助力乡村振兴、带领群众增收致富的重要抓手,积极延伸拓展农业产业链,大力培育发展农村新产业新业态。

柴家门镇总面积279平方公里,辖11个村4个社区75个村民小组,户籍人口5730户21620人。耕地面积15万亩,其中水浇地2.9万亩,全镇基础产业为小麦、全膜玉米、黑膜马铃薯,特色产业为小杂粮。

做实种植打基础。全面推行“山区抓全膜,川区重高效”的种植模式,年均推广全膜玉米种植3.5万亩,马铃薯种植2.2万亩,实现脱贫人口人均种植2亩全膜玉米和黑膜马铃薯。种植小杂粮1.2万亩,种植胡麻0.5万亩。

做强养殖增收入。落实全镇298户一般户、脱贫户及三类户“6+1”产业奖补资金66.43万元,不断扩大养殖规模,肉羊养殖户达到1581户存栏5.3万只,肉牛养殖户达到612户存栏0.45万只,生猪养殖户达到378户存栏1.36万头。

做优三产拓渠道。结合镇村实际,大力扶持以“鹌鹑蛋”“鹿肉”“鹿血酒”等特色农产品为核心的新型经营主体,有效拓宽了农民增收渠道,促进了农业多元化发展。在鸡儿咀、二十铺等城区规划村大力发展农家乐、商贸经营、农副产品加工等二三产业,发展各类商贸经营户95家,农家乐10家,不断拓宽农民增收渠道。

做大劳务鼓腰包。充分利用交通便捷优势,完成劳务输转5000多人次,实现劳务收入6000万元以上。

做好项目增前景。坚持“规划先行、连片建设、项目整合、合力推进、综合配套、高效利用”的原则,全力推进高标准农田建设项目,2019年-2021年,全镇在何门、鸡儿咀、樊郭、柴家门、二十里铺5个行政村实施高标准农田建设项目共5个,建设高标准农田面积共4.8万亩,人均面积2.2亩。

打造宜居环境 建设和美柴门

风景美如画,幸福踏歌来。整洁的村庄、畅通的道路、精致的房前菜园,映衬着乡土气息浓厚的村民住房……置身在柴家门镇,和美乡村既可听可观,又可触可感。

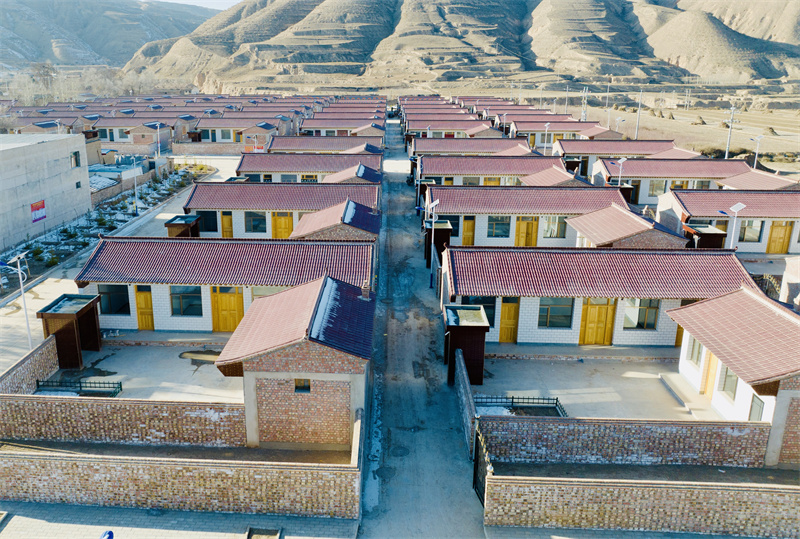

项目建设挑大梁。该镇实现了柴家门村、二十里铺村巷道全部硬化;全面完成寺南岔村、鸡儿咀村生态避险搬迁安置点建设项目,搬迁群众83户,实现搬得出、稳得住、能融入、可致富;接续补齐基础设施短板,实施村组道路硬化30公里;“改水、改厕、改炕”三大工程齐头并进,按照农户自愿原则,整村推进户厕改厕1998座,维修靖会支渠5.852公里。

生态环境换新颜。加快国道247线林带管护及祖厉河生态长廊建设,完成补植补造2600株。强化人居环境整治,压实全镇16个城市环境卫生小网格、54个农村环境卫生小网格的责任,结合“路长制”“林长制”“河长制”等组织体系,集中人力财力物力重点对辖区范围内平定高速、国道312线、国道247线三条道路沿线,祖厉河河道及康河沟等“三路一河四沟”区域的环境卫生开展日巡查、日保洁,实现了全域无垃圾。

文旅融合促发展。该镇何门村凭借其得天独厚的区位优势,精心打造体验式果蔬采摘园与农家乐项目,不仅丰富了乡村旅游业态,更为乡村经济注入了新的活力,促进农产品的就地转化增值,还带动了餐饮、住宿等相关产业的发展,实现了农业与旅游业的深度融合与共赢发展。

注重文明实践 开创传承新局面

柴家门镇全面打造群众愿意来、听得懂、真点赞的基层阵地,充分利用新时代文明实践站、文化舞台等阵地,举办戏曲演出、歌舞汇演等群众喜闻乐见的活动,切实发挥文明实践在基层治理中春风化雨、润物无声的作用。

深入推动“全民阅读”,精心组织暑期“大课堂”,开办剪纸、绘画、书法等丰富多彩的培训班。扎实开展文明村(社区)创建活动,指导各村制定完善“村规民约”,大力推进移风易俗,聚力将孝义文化带进千家万户。评选表彰“见义勇为”“敬业奉献”等7类40名优秀道德模范人物,让共建共治共享的基层治理模式在文明实践上破题起跑。

淬炼底色,共绘和美乡村“新画卷”。柴家门镇将继续以和美乡村建设为抓手,以巩固拓展脱贫攻坚成果为重点,以人居环境整治为主攻,建设宜居宜业和美乡村,为乡村振兴聚势赋能。

版权声明

1.本文为甘肃经济日报原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.甘肃经济日报对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心