新甘肃·甘肃经济日报记者 俞树红

2024年,定西市持续推进“绿满陇中”行动,构建“四层覆盖”的生态治理体系,粮食生产和经济发展取得“双丰收”。

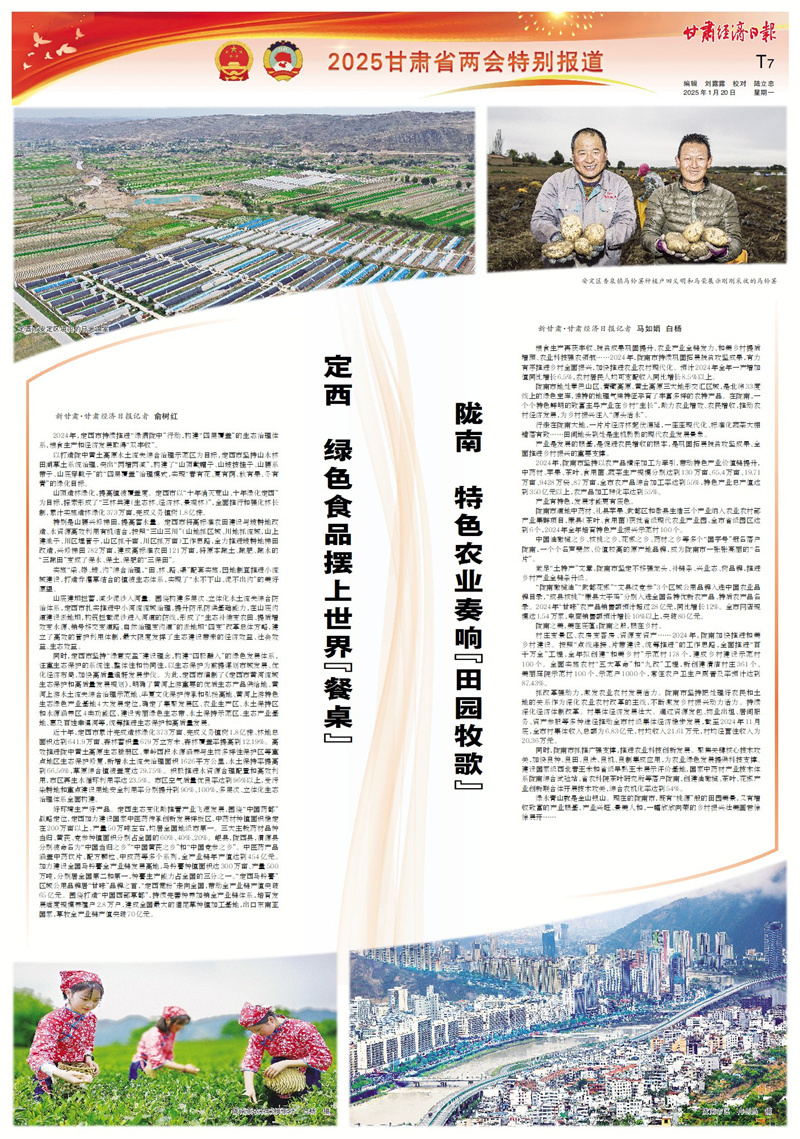

以打造陇中黄土高原水土流失综合治理示范区为目标,定西市坚持山水林田湖草土系统治理,突出“两增两减”,构建了“山顶戴帽子、山坡披挂子、山腰系带子、山底穿靴子”的“四层覆盖”治理模式,实现“春有花、夏有荫、秋有果、冬有青”的绿化目标。

山顶造林绿化,提高植被覆盖度。定西市以“十年消灭荒山、十年绿化定西”为目标,探索形成了“三林共建(生态林、经济林、景观林)”,全面推行和强化林长制,累计实施造林绿化373万亩,完成义务植树1.8亿株。

特别是山腰兴修梯田,提高蓄水量。定西市将高标准农田建设与坡耕地改造、水资源高效利用有机结合,按照“三山三川”(山地抓区域、川地抓流域,山上建池子、川区埋管子,山区抓千亩、川区抓万亩)工作思路,全力推进坡耕地梯田改造,兴修梯田782万亩,建成高标准农田121万亩,将原本跑土、跑肥、跑水的“三跑田”变成了保水、保土、保肥的“三保田”。

实施“梁、峁、坡、沟”综合治理,“田、林、路、渠”配套实施,因地制宜推进小流域建设,打造乔灌草结合的植被生态体系,实现了“水不下山、泥不出沟”的美好愿望。

山底建坝拦蓄,减少泥沙入河量。围绕构建多层次、立体化水土流失综合防治体系,定西市扎实推进中小河流流域治理,提升防汛防洪基础能力,在山底沟道建设淤地坝,构筑拦截泥沙进入河道的防线,形成了“生态补偿变农田、提质增效变水源、销号移交变道路、自然治理变沟道”的淤地坝“四变”改革总体方略,建立了高效的管护利用体制,最大限度发挥了生态建设带来的经济效益、社会效益、生态效益。

同时,定西市坚持“绿意充盈”建设理念,构建“四极融入”的绿色发展体系,注重生态保护的系统性、整体性和协同性,以生态保护为前提谋划市域发展、优化经济布局,加快高质量追赶发展步伐。为此,定西市编制了《定西市黄河流域生态保护和高质量发展规划》,明确了黄河上游重要的优质生态产品供给地、黄河上游水土流失综合治理示范地、华夏文化保护传承和弘扬高地、黄河上游特色生态绿色产业基地4大发展定位,确定了集聚发展区、农业生产区、水土保持区和水源涵养区4类功能区,建设秀丽绿色生态带、水土保持示范区、生态产业基地、惠及百姓幸福河等,统筹推进生态保护和高质量发展。

近十年,定西市累计完成造林绿化373万亩、完成义务植树1.8亿株、林地总面积达到641.9万亩、森林蓄积量679万立方米、森林覆盖率提高到12.19%。高效推进陇中黄土高原生态脆弱区、秦岭西段水源涵养与生物多样性保护区等重点地区生态保护修复,新增水土流失治理面积1626平方公里,水土保持率提高到66.56%,草原综合植被盖度达79.75%。积极推进水资源合理配置和高效利用,市区再生水循环利用率达23.5%。市区空气质量优良率达到96%以上,受污染耕地和重点建设用地安全利用率分别提升到90%、100%,多层次、立体化生态治理体系全面构建。

好环境生产好产品。定西生态变化助推着产业飞速发展,围绕“中国药都”战略定位,定西加力建设国家中医药传承创新发展样板区,中药材种植面积稳定在200万亩以上、产量50万吨左右,均居全国地级市第一。三大主栽药材品种当归、黄芪、党参种植面积分别占全国的60%、40%、20%。岷县,陇西县,渭源县分别被命名为“中国当归之乡”“中国黄芪之乡”和“中国党参之乡”。中医药产品涵盖中药饮片、配方颗粒、中成药等多个系列,全产业链年产值达到454亿元。加力建设全国马铃薯全产业链发展高地,马铃薯种植面积达300万亩、产量500万吨,分别居全国第二和第一,种薯生产能力占全国的三分之一。“定西马铃薯”区域公用品牌居“甘味”品牌之首,“定西宽粉”走向全国,带动全产业链产值突破65亿元。围绕打造“中国西部草都”,持续完善种养加销全产业链体系,培育发展适度规模养殖户2.8万户,建成全国最大的猫尾草种植加工基地,出口东南亚国家,草牧全产业链产值突破70亿元。

版权声明

1.本文为甘肃经济日报原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.甘肃经济日报对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心