新甘肃·甘肃经济日报记者 沈博琼

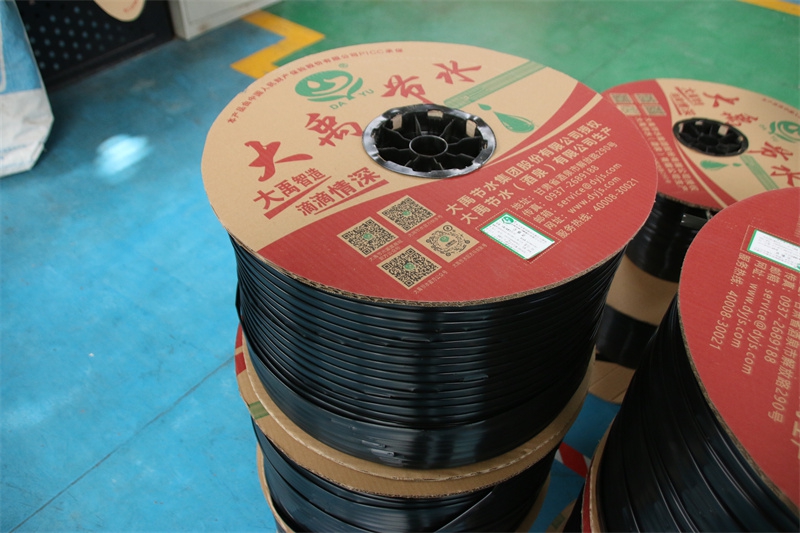

在甘肃大禹节水集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”)的展厅里,一件看似普通的“黑色管带”吸引了众人的目光——这正是刚刚获得甘肃省首批“陇字号”认证的内镶式滴灌管(带)产品。“别看它其貌不扬,却是现代农业高效节水灌溉的‘核心密码’。”大禹节水公司装备发展集团副董事长张学双轻轻抚摸着管带,眼中满是自豪。

作为现代农业节水的“硬核装备”,大禹节水的内镶式滴灌管(带)堪称农田里的“智能血管”。它采用聚乙烯高分子材料制成,将扁平滴头巧妙内嵌于管带内壁,滴头内的迷宫流道如同天然“减速器”,让水流形成紊流实现减压消能,以稳定流量直接浸润作物根系。“传统灌溉水蒸发渗漏严重,而我们的滴灌技术能将水分利用率提升至95%以上,相当于让每一滴水都‘精准滴进’作物‘嘴里’。”张学双解释道。

更值得一提的是滴头内置的精密滤窗结构,如同给水流安装了“安检门”,能有效过滤泥沙、杂质等大颗粒物质,将滴灌系统的堵塞风险降低60%以上。这种设计,让滴灌技术不仅适用于平原沃土,更能在起伏山地、戈壁荒滩上大显身手。

数据显示,内镶式滴灌管(带)搭配施肥系统后,水肥利用率可提升30%以上,实现节水、节肥、增产“一箭三雕”。以新疆棉田为例,采用该技术后棉花单产提高15%至20%,节水30%、节肥25%,昔日“靠天吃饭”的盐碱地,如今变成了“吨粮田”。

同行的一位记者回忆:“小时候听奶奶说,村里为了抢水浇地,乡亲们常常半夜守在水渠边,有时甚至大打出手。现在好了,田地里铺了滴灌管,手机上点一点就能浇水施肥,再也不用为水吵架了。”这种转变,源自大禹节水对滴灌技术的“智能化升级”。

大禹节水的生产车间里,工作人员指着一台巴掌大的控制设备介绍道:“这个‘田间管家’能精准计量水量,支持刷卡用水、定时开关,甚至能通过手机APP远程操控。以前农户半夜摸黑排队等水,现在躺在家里就能完成灌溉,效率提高了5倍以上。”更令人惊叹的是,滴灌系统还能与物联网、大数据结合,实时监测土壤墒情、作物需水数据,实现“按需供水”,让农田管理从“经验主义”迈向“数据精准”。

如今,这套技术已在全国6000余万亩耕地扎根,从东北玉米地到西北棉田,从西南果园到华南蔬菜大棚,都有大禹滴灌管在地下的“默默耕耘”。

追溯大禹节水的成长轨迹,如同翻开了一部中国节水灌溉的创业史。1994年,公司在甘肃酒泉一片荒滩上起步,带着“让每一滴水都创造价值”的初心,从手工制作滴灌带,到如今建成全球前三强的智能制造基地,硬是在节水领域闯出了一条“中国道路”。

据介绍,该公司累计服务全球60多个国家和地区,成为全国唯一、全球领先的节水系统服务商。在酒泉的生产基地,记者看到智能化生产线24小时运转,这些“会喝水的管道”正通过中欧班列、海运航线,运往世界各地。

“此次获得‘陇字号’认证,对大禹节水而言不仅是荣誉,更是责任。‘陇字号’代表着甘肃的质量标杆,我们要让这根滴灌管成为‘甘肃制造’走向世界的名片。”张学双的话语中透着坚定。

本组照片由新甘肃·甘肃经济日报记者 王少华 摄

版权声明

1.本文为甘肃经济日报原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.甘肃经济日报对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心