□ 段睿珺 柳娜 姜慧仁

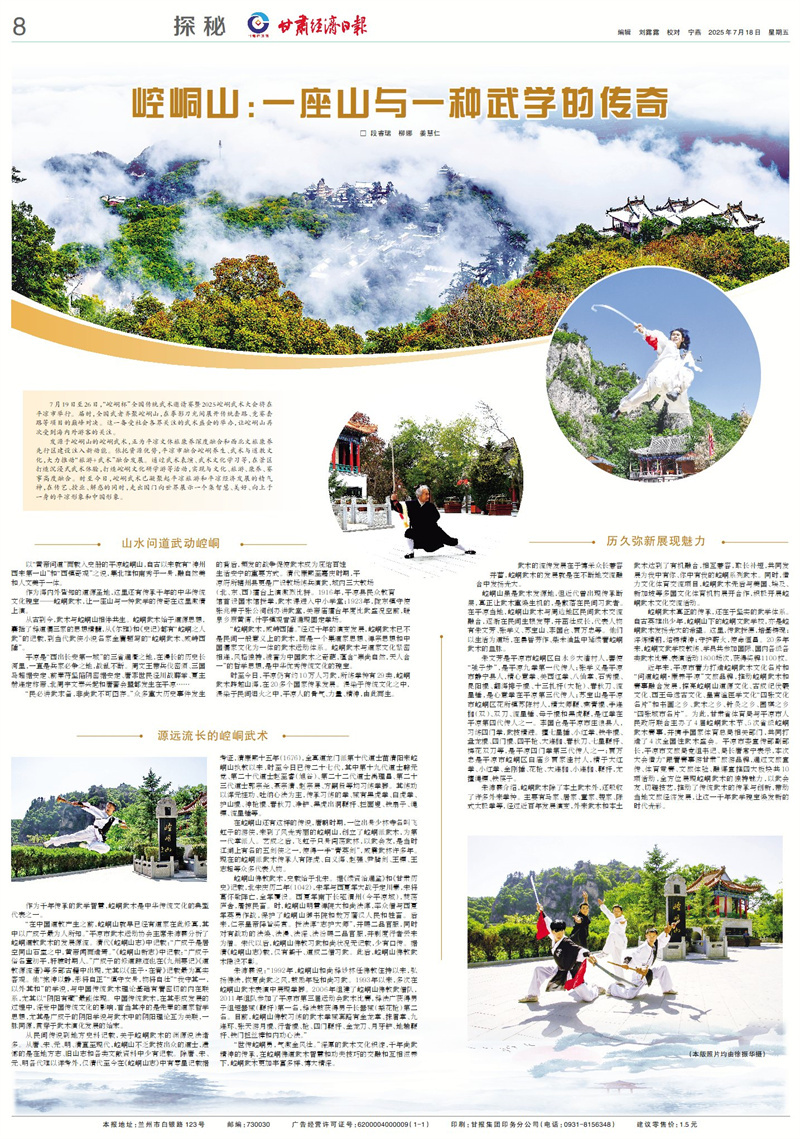

7月19日至26日,“崆峒杯”全国传统武术邀请赛暨2025崆峒武术大会将在平凉市举行。届时,全国武者齐聚崆峒山,在拳影刀光间展开传统套路、竞赛套路等项目的巅峰对决。这一备受社会各界关注的武术盛会的举办,让崆峒山再次受到海内外游客的关注。

发源于崆峒山的崆峒武术,正为平凉文体旅康养深度融合和西北文旅康养先行区建设注入新动能。依托资源优势,平凉市融合崆峒养生、武术与道教文化,大力推动“旅游+武术”融合发展。通过武术表演、武术文化学习等,在景区打造沉浸式武术体验,打造崆峒文化研学游等活动,实现与文化、旅游、康养、赛事高度融合。时至今日,崆峒武术已凝聚起平凉旅游和平凉经济发展的精气神,在传艺、授业、解惑的同时,走出国门向世界展示一个集智慧、美好、向上于一身的平凉形象和中国形象。

山水问道武动崆峒

以“黄帝问道”而载入史册的平凉崆峒山,自古以来就有“神州西来第一山”和“西镇奇观”之说,集北雄和南秀于一身,融自然美和人文美于一体。

作为海内外皆知的道源圣地,这里还有传承千年的中华传统文化瑰宝——崆峒武术,让一座山与一种武学的传奇在这里激情上演。

从古到今,武术与崆峒山相伴共生。崆峒武术始于道源思想,囊括了释道儒三家的思想精髓,从《尔雅》和《史记》都有“崆峒之人武”的记载,到当代武侠小说名家金庸题写的“崆峒武术、威峙西陲”。

平凉是“西出长安第一城”的三省通衢之地,在漫长的历史长河里,一直是兵家必争之地,战乱不断。周文王带兵伐密须、三国马超据安定、前秦苻坚陷阴密据安定、唐李世民泾川战薛举、夏主赫连定称帝、北周宇文泰兴起和唐蕃会盟都发生在平凉……

“民必讲武求备,非尚武不可图存。”众多重大历史事件发生的背后,频发的战争促使武术成为庇佑百姓生活安宁的重要方式。清代康熙至嘉庆时期,平凉府所辖州县更是广设教场练兵演武,城内三大教场(北、东、西)擂台上演激烈比拼。1916年,平凉县民众教育馆首设国术馆授拳,武术课进入中小学堂;1923年,陇东镇守使张兆钾于张公祠创办讲武堂,关帝庙擂台年度比武盛况空前,暖泉乡麻黄湾、什字镇观音店涌现固定拳场。

“崆峒武术,威峙西陲。”经过千年的演变发展,崆峒武术已不是民间一般意义上的武术,而是一个集道家思想、禅宗思想和中国儒家文化为一体的武术运动体系。崆峒武术与道家文化紧密相连,风格独特,被誉为中国武术之奇葩,蕴含“崇尚自然,天人合一”的哲学思想,是中华优秀传统文化的瑰宝。

时至今日,平凉仍有约10万人习武,所练拳种有29类,崆峒武术跨越山海,在20多个国家传承发展。浸染于传统文化之中,浸染于民间烟火之中,平凉人的骨气、力量、精神,由此而生。

源远流长的崆峒武术

作为千年传承的武学智慧,崆峒武术是中华传统文化的典型代表之一。

“在中国道教产生之前,崆峒山就早已经有道家在此修真,其中以广成子最为人所知。”平凉市武术运动协会主席朱沛霖分析了崆峒道教武术的发展源流。清代《崆峒山志》中记载:“广成子是居空同山石室之中,黄帝闻而造焉。”《崆峒山新志》中记载:“广成子俗名董初平,轩辕时期人。”广成子的修道踪迹也在《九州要记》《道教源流谱》等多部古籍中出现,尤其以《庄子·在宥》记载最为真实客观。他“抱神以静,形将自正”“慎守女身,物将自壮”“我守其一,以外其和”的学说,与中国传统武术理论基础有着密切的内在联系,尤其以“阴阳有藏”最能体现。中国传统武术,在其形成发展的过程中,深受中国传统文化的影响,首当其冲的是先秦的道家哲学思想,尤其是广成子的阴阳学说与武术中的阴阳理论互为关联,一脉同源,贯穿于武术演化发展的始末。

从民间传说到地方史料记载,关于崆峒武术的渊源说法诸多。从唐、宋、元、明、清直至现代,崆峒山不乏武技出众的道士,遗憾的是在地方志、旧山志和各类文献资料中少有记载。除唐、宋、元、明各代难以详考外,仅清代至今在《崆峒山志》中有零星记载据考证,清康熙十五年(1676),全真道龙门派第十代道士苗清阳来崆峒山执教以来,时至今日已传二十七代,其中第十九代道士韩元觉、第二十代道士赵至睿(旭谷)、第二十二代道士禹理昌、第二十三代道士郭宗尧、聂宗清、赵宗展、方嗣贤等均习练拳脚。其练功以浑元桩功、吐纳心法为主,传承习练的拳、械有黑虎拳、白虎拳、护山棍、神枪棍、春秋刀、净铲、黑虎出洞鞭杆、拦面叟、铁扇子、绳镖、流星锤等。

在崆峒山还有这样的传说,唐朝时期,一位出身少林寺名叫飞虹子的游侠,来到了风光秀丽的崆峒山,创立了崆峒派武术,为第一代掌派人。艺成之后,飞虹子只身闯荡武林,以武会友,是当时江湖上有名的五剑侠之一,使得一手“青英剑”,威震武林许多年。现在的崆峒派武术传承人有陈虎、白义海、赵强、尹腾剑、王镖、王志超等众多代表人物。

崆峒山佛教武术,史载始于北宋。据《续资治通鉴》和《甘肃历史》记载,北宋庆历二年(1042),宋军与西夏军大战于定川寨,宋将葛怀敏阵亡,全军覆没。西夏军南下长驱渭州(今平凉城),焚荡庐舍,屠掠民畜。时,崆峒山明慧禅院大和尚法淳,率众僧与西夏军英勇作战,保护了崆峒山御书院和数万藩汉人民和牲畜。后来,仁宗皇帝降旨奖赏。授法淳“志护大师”,并赐二品官服,同时对有战功的法焕、法漫、法深、法汾赐二品官服,并剃度行者云来为僧。宋代以后,崆峒山佛教习武和尚状况无记载,少有口传。据清《崆峒山志》载,仅有鹤千、道成二僧习武。此后,崆峒山佛教武术隐没不彰。

朱沛霖说:“1992年,崆峒山和尚释妙林任佛教住持以来,弘扬佛法,恢复尚武之风,鼓励年轻和尚习武。1993年以来,多次在崆峒山武术表演中展现拳脚。2006年组建了崆峒山佛教武僧队,2011年组队参加了平凉市第三届运动会武术比赛,释法广获得男子组短器械(鞭杆)第一名,释法鼓获得男子长器械(梨花枪)第二名。目前,崆峒山佛教习练的武术拳械套路有金龙掌、抹眉掌、九连环、张天游月棍、行者棍、枪、四门鞭杆、金龙刀、月牙铲、地趟鞭杆、铁门扭丝棒和内功心法。”

“世传崆峒勇,气激金风壮。”深厚的武术文化积淀,千年尚武精神的传承,在崆峒佛道武术智慧和功夫技巧的交融和互相滋养下,崆峒武术更加丰富多样、博大精深。

历久弥新展现魅力

武术的流传发展在于博采众长兼容并蓄,崆峒武术的发展就是在不断地交流融合中发扬光大。

崆峒山虽是武术发源地,但近代曾出现传承断层,真正让武术重焕生机的,是散落在民间习武者。在平凉当地,崆峒山武术与周边地区民间武术交流融合,逐渐在民间生根发芽,并茁壮成长,代表人物有朱文芳、张学义、苏宝山、李国仓、贾万忠等。他们以生活为道场,在晨昏劳作、柴米油盐中延续着崆峒武术的血脉。

朱文芳是平凉市崆峒区白水乡大潘村人,善使“驰子步”,是平凉九拳第一代传人;张学义是平凉市静宁县人,精心意拳、关西红拳、八仙掌、石秀棍、昆阳棍、翻海排子棍、十三扎杆(大枪)、春秋刀、流星锤,是心意拳在平凉第三代传人;苏宝山是平凉市崆峒区花所镇苏陈村人,精太师鞭、燕青棍、手连枷(双)、双刀、流星锤、母子棍和黑虎鞭,是红拳在平凉第四代传人之一。李国仓是平凉市庄浪县人,习练四门拳,武技精进。擅七星捶、小红拳、铁牛棍、盘龙棍、四门棍、四平枪、大连枷、春秋刀、七星鞭杆、梅花双刀等,是平凉四门拳第三代传人之一;贾万忠是平凉市崆峒区白庙乡贾家洼村人,精于大红拳、小红拳、金刚捶、花枪、大连枷、小连枷、鞭杆,尤擅绳镖、铁筷子。

朱沛霖介绍,崆峒武术除了本土武术外,还吸收了许多外来拳种。主要有马家、居家、童家、魏家、陈式太极拳等,经过近百年发展演变,外来武术和本土武术达到了有机融合,相互兼容,取长补短,共同发展为我中有你、你中有我的崆峒系列武术。同时,借力文化体育交流项目,崆峒武术先后与美国、埃及、新加坡等多国文化体育机构展开合作,积极开展崆峒武术文化交流活动。

崆峒武术真正的传承,还在于坚实的武学体系。自古英雄出少年,崆峒山下的崆峒文武学校,亦是崆峒武术发扬光大的希望。这里,传武授德,培基铸魂;淬炼精钢,熔铸精神;守护薪火,使命恒昌。20多年来,崆峒文武学校教练、学员共参加国际、国内各级各类武术比赛、表演活动1800场次,获得奖牌1100枚。

近年来,平凉市着力打造崆峒武术文化名片和“问道崆峒·康养平凉”文旅品牌,推动崆峒武术和赛事融合发展,擦亮崆峒山道源文化、古成纪伏羲文化、西王母远古文化、皇甫谧医学文化“四张文化名片”和书画之乡、武术之乡、针灸之乡、围棋之乡“四张城市名片”。为此,甘肃省体育局与平凉市人民政府联合主办了4届崆峒武术节、5次省级崆峒武术赛事,并携手国家体育总局相关部门,共同打造了4次全国性武术盛会。平凉市委宣传部副部长,平凉市文旅局党组书记、局长唐常宁表示,本次大会借力“跟着赛事游甘肃”旅游品牌,通过文旅宣传、体育竞赛、文旅体验、融媒宣推四大板块共10项活动,全方位展现崆峒武术的独特魅力,以武会友、切磋技艺,推动了传统武术的传承与创新,带动当地文旅经济发展,让这一千年武学瑰宝焕发新的时代光彩。

(本版照片均由徐振华 摄)

版权声明

1.本文为甘肃经济日报原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.甘肃经济日报对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心