□ 泾川县融媒体中心报道组

志合者,不以山海为远。

天津武清与甘肃泾川,相隔1300多公里!虽隔千山万水,却因东西部协作的国家战略而心手相牵。

2017年12月,天津市武清区与甘肃省泾川县签订对口协作战略协议。8年来,两地积极开展领导互访,部门联动,全面深化产业协作帮扶、招商引资、民生项目建设、消费助农和就业帮扶,用实际行动谱写了一曲新时代区域协调发展的动人乐章。

(一)远方“亲戚”走访记

“原来住在山沟沟里,吃水、行路、娃娃上学、看病都不方便,我们做梦也不会想到有一天全村人能全部搬出来。现在家家住的楼房,村上还建起了蔬菜大棚,收入也提高了……”泾川县王村镇朱家涧村原村党支部书记朱存录说起村里的变化,激动之情溢于言表。

王村镇朱家涧的蝶变,得益于武清区的倾力帮扶。

山海虽远,情意相通;两地同心,共谱新章。

自2017年结对以来,武清区始终牢记“国之大者”,深入贯彻落实党中央决策部署,以高度的政治责任感和真挚情怀,坚持“泾川所需、武清所能”“帮到点上、扶到根上”,在产业培育、人才交流、劳务协作、民生改善等重点领域持续发力,倾注真情实意,投入真金白银,助力泾川县经济社会发展不断迈上新台阶。

高位推动,协作接力。一届接一届,一任传一任。8年间,武清区和泾川县以领导互访为引领,构建起了联动合作的新机制。武清区党政代表团先后10次赴泾川开展结对帮扶与深度对接。从2018年天津市人大常委会副主任、时任武清区委书记王小宁率团首赴泾川,到2024年区委副书记、区长许颖悟带队捐赠帮扶资金、深化合作,每一次跨越山河的行程,都承载着沉甸甸的责任与承诺。

同样,泾川县历任主要领导也10次赴武清开展互访,召开联席会议,共商发展大计。分管领导及部门频繁对接,在园区共建、企业引进、人才培养等方面务实合作,为协作帮扶注入强劲动力。

这场持续8年的一趟趟真诚、跨越千里的“双向奔赴”,一组数据见证了两地深厚情谊:8年来,武清区先后向泾川县提供协作帮扶资金3.36亿元,实施帮扶项目210个,武清区派出77名优秀教师赴泾川开展支教工作,两地42所学校和 3家医院开展结对共建,互派54名优秀干部挂职锻炼,泾“味”农特产品销售57824万元……仅2024年以来,两地互访交流即达6批54人次,签订合作项目8个,总投资5.78亿元。

(二)大棚“航母”生长记

夕阳的金辉,暖暖地泼洒在泾川县汭丰镇龙王村一眼望不到边的蔬菜园区。一座座蓝顶土墙的日光温室整齐排列。棚里,红彤彤的辣椒挂满枝头,翠生生的黄瓜顶花带刺,菜农章玉存轻轻摘下一根翠绿的黄瓜,递过来“尝尝,甜!脆!这才是咱大棚里长的。”

这满棚的生机,和章玉存脸上的光彩,都浸润着千里之外天津武清协作帮扶的心血。

泾川县汭丰镇党委副书记、镇长曹刚介绍说:“2022年,天津武清区投入资金3000多万元,重点打造泾汭河川区万亩设施蔬菜园区汭丰核心区。”

帮扶资金犹如一场“及时雨”,半年时间,33座崭新的日光温室、143座钢架大拱棚、10座气派的五连栋大棚、73座“新式武器”——第七代“下蹲式”日光温室拔地而起。

“这可不是一般的棚,这是蔬菜中的‘航母’。”泾川县蔬菜办主任张宏生说,“第七代日光温室在泾川落地,是寿光经验与天津技术的‘混血儿’,这个棚特点面积大,采用天津农科院研发的‘下蹲式’结构,引进的智能物联网系统和天津专家推广的‘秸秆生物反应堆’”技术,棚内温度、湿度、光照全部自动调控,能耗降低40%,产量却翻了一番。”

武清区的帮扶不仅“送技术”,还“育人才”。2023年以来,武清区累计派出12名农业专家驻点泾川,开展“田间课堂”培训28场,培养了860个像章玉存这样的菜把式。

在武清区牵线搭桥下,“企业+合作社+农户”的模式扎下了根。合作社管技术、跑销路。目前,该园区的蔬菜已进入了西安、兰州、天津的大市场。

据悉,该蔬菜园区的大棚归村里所有,租给企业经营,村集体一年能收入99万多元租金;蔬菜园区能吸纳80名群众长期务工,每年人均收入3万元,像章玉存这样承包大棚的,一年净赚10万多元,还有158户群众通过土地流转户均增收5468元。

(三)老果园“焕新”记

“多亏了武清区的帮扶资金,这几年守着7亩老果园,树老品种差,收入年年降,差点就放弃了。现在新建起高标准矮化密植园,立架、滴灌设施一应俱全,优质果苗成活率超95%,这是我们全家的希望!” 泾川县飞云镇飞云村果农康晓明一边干活,一边感慨道。

老果树树体衰败、品种落后、果品质量差,即便辛苦采摘,也难在市场上卖出好价钱,这是泾川县起步较早的众多果农的共同感受。

转机源自东西部协作资金的到来。今年,天津市武清区投入810万元帮扶资金,在飞云镇启动了南部塬区万亩优质苹果园示范带飞云核心区建设项目,为该镇老果园改造注入“强心剂”。

眼下,走进泾川县南部塬区万亩优质苹果园示范带飞云核心区,新建的639亩高标准矮化密植设施园在阳光下生机盎然。

飞云村党总支书记张强说:“缺资金、缺技术曾是产业发展的‘拦路虎’,天津的‘及时雨’不仅带来真金白银,更让我们有了打造示范强镇的底气。”

“以前在外打工,现在守着‘家门口的致富园’,日子越过越踏实。”南峪村村民张晓霞脸上洋溢着幸福的笑容。

今年泾川县深入推进“护园强果”行动,借助东西部协作的力量,推动果品产业不断转型升级,有效提升了全县果园管理水平。

(四)红牛“组团”养成记

六月黄土地上的风,吹过泾川县高平镇牛家咀村,给人一丝惬意。

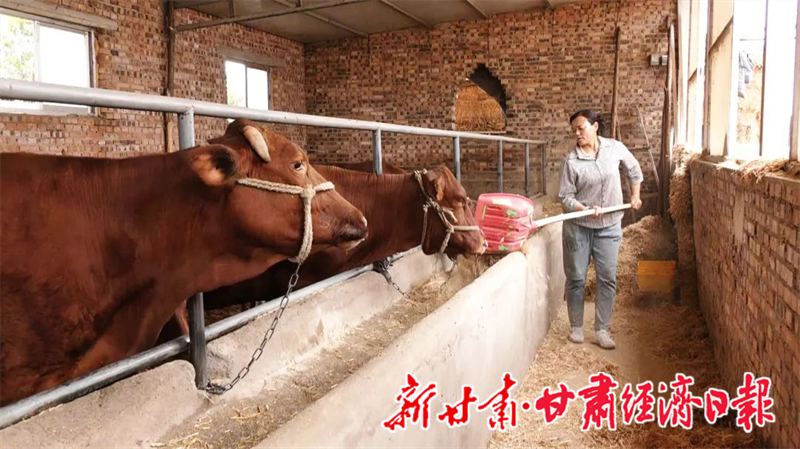

日头正烈,明晃晃地照在一排排崭新、齐整的蓝顶牛棚上。棚里,膘肥体壮的红牛慢悠悠地嚼着草料,喉咙里发出满足的咕噜声。棚外,李华平正麻利地挥动铁锨清理牛槽。

“早就盼着有个像样的地方养牛了!”李华平直起腰,抹了把汗,望着眼前这座现代化养牛小区,咧嘴笑了,那笑容和他身后的红牛一样朴实红润。

2022年武清区投入240万元帮扶资金。半年后,一座能容下百头红牛的标准化养殖小区在高平镇牛家咀村拔地而起。21座分户式牛棚,青贮棚、消毒池、管理房,水电路灯围栏一样不少。

牛搬进“新家”,李华平两口子铆足了劲。牛从10头一路蹿到70多头,“泾川县安勤养殖家庭农场”的牌子挂了起来,小散养正式迈入“正规军”。

靠养牛,李华平还修了一座四合院,供了两个大学生,说起家里的变化,她笑得合不拢嘴。

在天津武清区的帮扶下,高平镇牛家咀养殖小区推行“三集中”的“共富”模式:集中建、集中养、集中管。农户租棚养牛,村里管服务。

高平镇党委副书记付小娜介绍说:“群众可以根据自己的意愿,你能养多少头就养多少头。单家独户养,地方小、顾不过来、防疫难,这下都解决了。统一打个疫苗、统一买饲料,省心省力省钱,效益还高!”

武清区实施的“平凉红牛智慧养殖技术集成应用与研究”帮扶项目,为“平凉红牛”插上了“科技芯片”。

从牛棚升级到智慧赋能,从单家独户到抱团发展,从埋头养牛到闯荡大市场……截至目前,武清区向泾川县红牛产业扶持资金2066万元,建成标准化养殖小区2个。

(五)倾心用情“扶智”记

“韩老师带来的讲座为我们点亮了一盏心灯!”“老师说,心底的梦想,值得翻越千山万水去追逐……让我突然有了冲刺的目标,浑身充满了力量!”“我们向往的大学原来是这样的!”

泾川县一中报告厅内暖流涌动,一场讲座刚刚散去。

这场由天津市武清区援甘教师韩劲新为泾川一中全体女生特意举办的“莫让花季变雨季,遇见更好的自己”大型青春期讲座,让这场跨越山海的心灵对话成为同学们课间热议的焦点,掀起一股“成长方法论”的讨论热潮。

6月20日,见到韩老师,她正在办公室给学生辅导物理作业。忙完工作,韩老师才和我们聊起了她的支教经历。

“最开始上课的时候,我很不适应,同学们很少和我互动,我尝试了自己一直在研究的STEAM教育理念下的体验式教学法,通过一段时间的参与后,教学效果显著,课堂上的气氛比较活跃。”韩劲新老师课后和一起来的教师交流说。

课堂上,韩老师将天津先进的教学理念融入日常教学,带着同学们构建思维模型,和学生一起制作教具;课间时,她与孩子们一起开展物理实验游戏,在欢声笑语中加深了对知识的理解和记忆;她还积极开展教师培训,组织跨校教研活动,将东部地区的教育资源和经验毫无保留地分享给了当地教师。

在开展教育教学工作的同时,韩老师更注重同学们的心理成长。

教学中,韩老师发现她们班有一位女生经常以生病为由缺课,她带着洗净的苹果走进宿舍,像妈妈般坐在床边轻声询问,温暖的关怀使这位同学终于吐露心声。此后,韩老师不仅在课业上为她“开小灶”,常带她参与校园活动,在韩老师的耐心鼓励和教育下,这位同学重拾信心,物理成绩稳步提升。

韩劲新的故事,只是武清教育帮扶的一个缩影。在她身后,还有许许多多像她一样的“武清园丁”,在泾川的校园里默默耕耘,竞相绽放。

自东西部协作帮扶工作开展以来,天津市武清区先后派出77名优秀教师支援甘肃省泾川县,有10所学校与天津武清区相关学校共开展教学研讨活动170多场次、同课异构教学活动60多节、教育管理经验交流活动15次……

一组组数字背后,是武清教育人跨越山海的深情厚谊,是智慧之光照亮陇东学子前程的生动实践。

(六)介入手术“出师”记

今年5月的一天,泾川县人民医院心内科主任种博琴刚完成查房,就接诊了一位病情复杂的64岁蒋姓患者。冠脉造影显示,老人左主干及三支血管严重病变,前降支重度狭窄伴360度钙化,对角支开口也严重受累。

结合患者病情特点,种博琴在和天津市第四中心医院心内三科专家冯二军及心血管内科介入团队认真分析病情,反复讨论,并制定意外并发症预案。

“想要最大程度上治疗改善这种狭窄伴有钙化的冠状动脉,需要一种高难度的技术——冠状动脉内旋磨术。”冯二军大夫说。

在冯二军大夫的指导下,种博琴第一次开始做这种手术。“这种手术以前没做过,我们也不敢做,可把人难住了!”种博琴回忆说:“那场手术我一辈子也忘不了,冯大夫一边做手术一边讲解,真正手把手教我们。”

冠状动脉旋磨术的成功开展,标志着泾川县人民医院在冠心病治疗技术体系上更加完善,能为更多复杂冠心病患者提供精准有效的治疗。“这项技术是我们科在介入治疗领域的重大突破。”心内科主任种博琴自豪地表示,“冯主任带来的这项技术,给当地患者带来了新希望,也让我们的医疗技术水平实现了大幅跃升。”

在武清医疗专家的帮扶下,泾川县人民医院胸痛中心、卒中防治中心等5个急危重症救治中心相继建成,先后完成了肝功能衰竭患者血浆置换治疗术、冠脉造影、支架植入、深静脉置管、无痛人流、无痛分娩等领域新业务的拓展,县域内急危重症救治能力实现质的飞跃。

“武清区不仅带来了资金和设备,更重要的是带来了新理念和新技术。”泾川县人民医院院长毛瑞红深有感触,“这起到了‘输血’与‘造血’的双重作用,为我们留下了带不走的医疗队伍。”

八载春秋,情谊深厚。自天津武清区帮扶泾川县以来,已组织19批次、190多人次的医疗团队赴泾川,61名专家深入县乡两级医疗机构长期驻点带教帮扶。武清区累计投入帮扶资金2700多万元,为全县13个乡镇卫生院配备了DR机、彩超、生化分析仪、心电工作站等医疗设备143台(件)。建成了3个贫困村标准化村卫生室;连续4年实施了“互联网+健康医疗”项目,为泾川县医疗机构配备3辆流动医院车、拖挂式移动检测实验室、救护车15辆及全自动生化分析仪、血细胞分析仪等医疗设备。

“全国名中医陈宝贵传承工作室”“全国名医崔乃强工作室”等相继落户泾川县人民医院和泾川县中医医院。这些工作室如同播撒下的希望种子,持续为泾川医疗卫生事业注入新的活力。

(七)津字号企业“安家”记

盛夏的泾川县工业集中区,空气里蒸腾着热浪与蓬勃的工业气息。

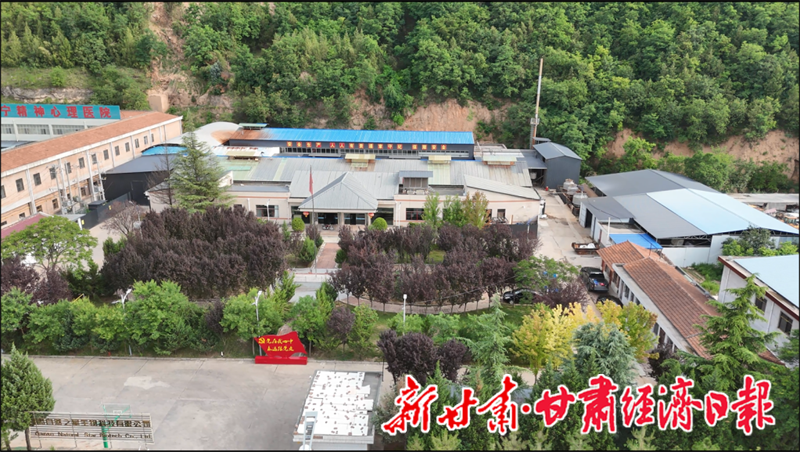

6月23日,记者推开甘肃自然之星生物科技有限公司二甲基砜生产车间的大门,立刻被眼前景象吸引——高达10米的巨型不锈钢反应釜在车间中央矗立,银亮的管道如血脉般纵横交错,发出低沉而规律的嗡鸣。

这家来自天津的科技企业,已在黄土高原上扎根5年,成为甘肃省级“专精特新”企业和东西部产业协作的示范样本。

“我公司是2021年通过招商引资东西部协作项目来到泾川,做二甲基砜产品,产品用于饲料、营养保健品。通过当地政府各部门支持、协调,在用地、用水等方面为我们提供了很大的帮助,当年建设、当年投产、当年入规,是本县及本市重点企业”甘肃自然之星生物科技有限公司负责人张发介绍说。

自然之星生物科技有限公司是东西部协作“产业合作”的核心载体,通过填补工业空白、创造经济价值、吸纳就业、提升技术层次,成为泾川工业转型的缩影。

像自然之星这样通过东西部协作引进的企业,已累计创造产值2.56亿元,带动近500个家庭实现稳定就业。当东部资本遇上西部资源,当天津技术对接甘肃制造,黄土沟壑间正崛起新型工业化的希望。

(八)泾味产品“出嫁”记

天边刚泛起鱼肚白,泾川县飞云镇元朝村已经热闹起来。2辆挂着“津陇同心”横幅的大货车停在村口,车头系着大红花,果农刘栓勤抹了把汗,把最后一箱贴着“消费扶贫”标签的苹果推上车。天津来的采购商帮着固定防震支架,把苹果箱码放得整整齐齐。

回想起3年前那场消费帮扶的场景,泾川县善女湫电子商务服务公司负责人张等红记忆犹新。

“武清区来的技术人员手把手教我们拍摄产品短视频、直播带货,让我们学会利用网络平台把泾川的农特产品卖到全国各地。”张等红说。

2020年,在武清区帮扶下张等红参加了电商培训,如今已成为泾川有名的“电商”达人。

2020年随着东西部协作消费扶贫的推进,泾川县与天津市武清区建立了协作帮扶关系,张等红的泾川苹果、泾川红牛等“泾”味农产品的销售额翻了三番,首次超过100万元。

近年来,在武清区的帮扶下,泾川县积极构建“政府引导、企业参与、市场运作、社会支持”的消费帮扶格局。武清区则发动辖区企事业单位,通过“以销代扶”的方式,采购泾川农特产品。

如今,泾川县农产品销售总额不断飙升,仅去年11月到今年5月,泾川县消费帮扶实现销售额达8404.02万元,其中销往天津市场190.59万元。

(九)乔玲红“求职”记

3年前,身为四个孩子母亲的乔玲红,心头压着沉甸甸的愧疚——为了生计外出务工,常年缺席孩子的成长。她只能在电话里叮嘱,在夜深时思念。

今年仲夏时节,走进泾川县汭丰镇鸣龙服装厂宽敞明亮的车间,看到的却是另一番景象,乔玲红坐在缝纫机前,神情专注,指尖翻飞。

如今的乔玲红凭借自己过硬的缝纫技术已成为该厂的“技术能手”,她的月工资从开始的3000元拿到了现在的12000元,成了厂里的“明星”,也成了家里的“顶梁柱”。

2019年,随着东西部协作“春风”行动,泾川县通过招商引资在汭丰镇引入甘肃鸣龙腾飞服饰有限公司。

目前,53名妇女与该厂签订了劳务就业合同,厂里实行“弹性管理”和按劳分配的计件工资制,月工资最高可达1.2万元。

东西协作帮扶以来,武清区和泾川县联合举办东西部劳务协作现场招聘会、“网络云招聘”33场次,提供就业岗位3万多个;武清区落实帮扶资金1524.06万元,建成就业车间6个,开展技能培训0.5万人次,输转农村劳动力实现就业1.8万人次。

版权声明

1.本文为甘肃经济日报原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.甘肃经济日报对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心