□ 张建强 马永珍

秋日的寨河乡,美景如画。S216沿线景观带里,百日草、万寿菊竞相绽放,红叶李与金叶复叶槭相映成趣。闫湾村红牛养殖小区内,工人正忙着准备青贮饲草,7月份引进的300头平凉红牛在这里开启“标准化生活”,后续养殖规模持续扩充;瓦赵村街道旁,村民们围坐在新修的花园围栏边拉家常,脚下是平整的硬化路,身旁是流水潺潺的排水渠……目之所及,皆是乡村振兴的生动图景。

2025年,平凉市崆峒区寨河乡锚定乡村振兴总目标,以“12566”年度工作计划为抓手,统筹推进农业生产、项目建设、人居环境、社会治理等工作,同时深化党建引领,创新“党建+”模式,在产业发展、环境改善、民生保障上持续发力,推动全乡乡村振兴迈出坚实步伐。

党建引领:筑牢乡村振兴“红色根基”

寨河乡始终将党建引领作为乡村振兴的“定盘星”,紧扣全区党建“136”工作计划,推进全乡“145N”工作计划落地,以高质量党建激活乡村振兴新动能。

强理论,改作风。乡党委4次召开党委会研究基层党建工作,班子成员下村指导50余次。同时查改问题30个,解决S216未铺装路面等历史遗留问题8件,维修水毁道路42公里,完成山洪沟灾害治理、地质灾害避险搬迁等民生实事项目6个,打造2个党建助推壮大村集体经济示范典型。

固堡垒,提能力。常态化开展党支部标准化建设“体检”,建立“三查三访”机制,今年已开展“支部体检”2次,整改问题69条;依托“三会一课”、主题党日等活动,组织党员志愿服务35次,同时严把党员发展入口关,夯实基层组织基础。

促融合,见实效。创新“党建+”模式,推动党建与产业、治理、服务等领域深度融合。如“党建+产业”带动旱作农业、红牛养殖提质增效;“党建+治理”推行网格化管理“十大员”模式,化解矛盾纠纷269件;“党建+服务”组织2400余人投入抗旱保苗工作,切实解决群众急难愁盼问题。

养殖产业:激活群众增收“新引擎”

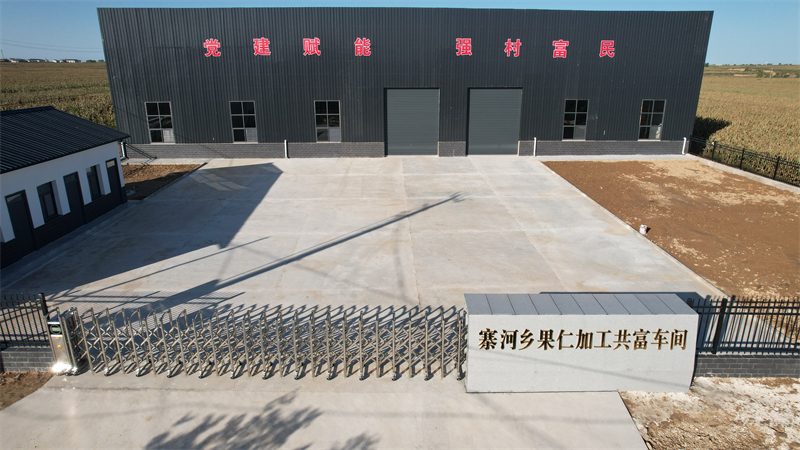

依托民族乡群众“懂养牛、善经营”的传统优势,寨河乡抢抓平凉红牛扩繁增量政策机遇,以闫湾村平凉红牛养殖小区为核心,全力以赴推动产业转型升级、加快发展,牛产业已成为寨河乡富民强乡的支柱产业。该养殖小区总投资500万元,占地24亩,建成双列式暖棚10栋共4500平方米,配套建设干草棚、青贮池等设施,采取“政府规划、合作社统筹、分户经营”模式,重点吸纳脱贫户、低收入家庭,每户养殖规模原则上不低于50头。截至目前,小区已引进平凉红牛379头;带动全乡肉牛饲养量突破2.3万头,红牛存栏1534头,其中1003头新购进红牛已植入芯片。同时,郭河村农副产品(果仁)深加工共富车间已全面建成,将与牛产业形成互补效应,进一步拓宽群众增收渠道。

环境整治:擦亮和美乡村“新底色”

寨河乡以“望得见山水,记得住乡愁”为目标,按照“135”工作思路(一线示范、三点引领、五抓共促),扎实推进人居环境整治,让乡村既有“颜值”更有“内涵”。

打造示范标杆。打造S216沿线24公里人居环境整治示范带,实施节点改造11处,种植百日草、万寿菊等花卉3.84万平方米,补植景观苗木1.5万余株,建成高寨、瓦赵、闫湾3个人居环境示范村。

完善基础设施。在闫湾村完成6172.6平方米农户门前硬化,604.8米墙体加固,新建排水渠340米;在瓦赵村修补花园围栏、硬化路肩,铺设沥青路面1200平方米,安装路灯50盏,乡村基础设施持续完善。

健全长效机制。通过“红黑榜”公示、党员志愿服务、评选“美丽庭院”等方式,引导群众主动参与环境整治;建立卫生保洁与公共设施长效管护机制,实现“三季有花、四季常绿”,乡容村貌焕然一新。

如今的寨河乡,党建有力度、产业有热度、环境有靓度、民生有温度。下一步,该乡将继续以“12566”计划为抓手,深耕党建引领作用,壮大特色优势产业,持续优化人居环境,让乡村振兴的画卷在寨河乡徐徐展开,让群众的幸福感、获得感在发展中持续攀升。

版权声明

1.本文为甘肃经济日报原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.甘肃经济日报对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心